-

タグ

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR

ICT利用環境啓発支援室(以下、当室)では、デジタル社会において安全にICT(情報通信技術)を活用するための啓発活動を行っています。この記事では2024年度の活動を振り返り、現在のインターネットを取り巻く課題や新たな社会問題を取り上げていきます。

2024年度の情報リテラシー講座の振り返り

私たちは、全国の小学校、中学校、高校、高等専門学校、大学に加え、保護者やシニアの方、地域の組織などを対象に、情報モラル・リテラシーに関する啓発講座を実施しています。2024年度の講座実施件数は214件で、ここ数年は年間200件超を維持するペースで実施しています。

講座は多様な形式で行っていますが、その中でも「地域巡回講座」は注力している取り組みの1つです。これは、地域の教育委員会や消費生活センターなどと連携し、その地域の学校や住民を対象にその地域の各所を巡回して実施する講座です。実施前に、当室発刊の「情報リテラシー啓発のための

2024年度は114講座(106校)を実施し、2019年度の集計開始から、のべ1万名以上が参加しました。地域巡回講座の実施件数は毎年増加傾向にあります。各学校のニーズに応じたカスタムメイドの講座を提供しているため、学校ごとの関心や課題の傾向が見えてきます。ここでは学校ごとのリクエスト傾向から、インターネットを取り巻く状況の変化を振り返ってみます。

リクエスト傾向の変化

2020年度から2022年度にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、「ネット依存」が3年連続でリクエスト1位となり、「健康被害」も上位にランクインしました(表1 年度別 地域巡回講座リクエストトップ5 参照)。これらは、長時間のネット利用による心身への影響を先生方が懸念する声を反映したものと考えられます。また2020年度には、「デマ・フェイクニュースを発信すること」が4位に浮上しました。コロナウイルスに関する不確かな情報がSNS等で拡散されたことへの不安が背景にあったと見られます。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2019年度 | ネットいじめ・ハラスメント | ネット依存 | 健康被害 | 誹謗中傷 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 2020年度 | ネット依存 | 健康被害 | ネットいじめ・ハラスメント | デマ・フェイクニュースを発信すること | 誹謗中傷 |

| 2021年度 | ネット依存 | ネットいじめ・ハラスメント | 健康被害 | 誹謗中傷 | 不適切投稿 |

| 2022年度 | ネット依存 | ネットいじめ・ハラスメント | 不適切投稿 | 健康被害 | 肖像権侵害 |

| 2023年度 | ネットいじめ・ハラスメント | ネット依存 | SNS等に起因する犯罪被害 | 健康被害 | 誹謗中傷 |

| 2024年度 | ネットいじめ・ハラスメント | ネット依存 | 誹謗中傷 | SNS等に起因する犯罪被害 | 不適切投稿 |

| 2019年度 | |

|---|---|

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ネット依存 |

| 3位 | 健康被害 |

| 4位 | 誹謗中傷 |

| 5位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 2020年度 | |

| 1位 | ネット依存 |

| 2位 | 健康被害 |

| 3位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 4位 | デマ・フェイクニュースを発信すること |

| 5位 | 誹謗中傷 |

| 2021年度 | |

| 1位 | ネット依存 |

| 2位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 3位 | 健康被害 |

| 4位 | 誹謗中傷 |

| 5位 | 不適切投稿 |

| 2022年度 | |

| 1位 | ネット依存 |

| 2位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 3位 | 不適切投稿 |

| 4位 | 健康被害 |

| 5位 | 肖像権侵害 |

| 2023年度 | |

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ネット依存 |

| 3位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 4位 | 健康被害 |

| 5位 | 誹謗中傷 |

| 2024年度 | |

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ネット依存 |

| 3位 | 誹謗中傷 |

| 4位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 5位 | 不適切投稿 |

2023年頃からコロナ禍が収束し、対面の交流が戻り始めるとリクエストの傾向も変化します。「ネットいじめ・ハラスメント」が4年ぶりに1位に戻るとともに、子どもたちの行動範囲が広がったことにより「SNS等に起因する犯罪被害(3位)」のような、面識のない人との接触によるトラブルを心配する傾向が見られ、2024年度もその傾向は継続しています。

学校種別の傾向

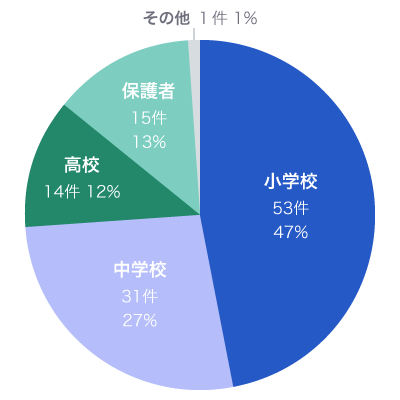

地域巡回講座は小学校の件数が年々増加し、2024年度は全体の半数(47%)を占めています (図1 学校種別 地域巡回講座実施割合(2024年度)参照)。これは、GIGAスクール構想がスタートしたことにより、小学校1年生から情報端末を学習に利用しはじめたことが影響していると考えられます。

一方、高校では「ながらスマホ」や「リベンジポルノ」等、小・中学校のリクエストにない項目が入り、スマホの利用が前提となる中で、大人になる前に知っておくべきトラブルへのリクエストが見られました(表2 学校種別 地域巡回講座リクエストトップ5(2024年度)参照)。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 小学校 | ネットいじめ・ハラスメント | ネット依存 | 誹謗中傷 | 不適切投稿 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 中学校 | ネットいじめ・ハラスメント | ネット依存 | SNS等に起因する犯罪被害 | 不適切投稿 | 誹謗中傷 |

| 高校 | ネットいじめ・ハラスメント | ながらスマホ | ネット依存 | 誹謗中傷 不適切投稿 |

リベンジポルノ |

| 保護者 | ネット依存 ネットいじめ・ハラスメント |

SNS等に起因する犯罪被害 | 不適切投稿 | 健康被害 誹謗中傷 フィルタリングやペアレンタルコントロール(OSの機能制限等)の未利用 |

- |

| 小学校 | |

|---|---|

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ネット依存 |

| 3位 | 誹謗中傷 |

| 4位 | 不適切投稿 |

| 5位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 中学校 | |

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ネット依存 |

| 3位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 4位 | 不適切投稿 |

| 5位 | 誹謗中傷 |

| 高校 | |

| 1位 | ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | ながらスマホ |

| 3位 | ネット依存 |

| 4位 | 誹謗中傷 不適切投稿 |

| 5位 | リベンジポルノ |

| 保護者 | |

| 1位 | ネット依存 ネットいじめ・ハラスメント |

| 2位 | SNS等に起因する犯罪被害 |

| 3位 | 不適切投稿 |

| 4位 | 健康被害 誹謗中傷 フィルタリングやペアレンタルコントロール(OSの機能制限等)の未利用 |

| 5位 | - |

今後注視すべき新たな課題

昨今、インターネットを悪用した犯罪の手口が多様化し、青少年だけでなくあらゆる世代が、サイバー犯罪等に巻き込まれるリスクが高まっています。これに対応するため、今後の啓発活動で以下のような新しい課題にも焦点を当てる必要があります。

闇バイト

「闇バイト」とは、SNS等で「簡単」「ホワイト案件」「高収入」といった謳い文句で求人情報への応募者を募り、犯罪行為に加担させる手口を指します。

2023年以降、若者が関与する強盗事件が頻発しており、被害者を死傷させたケースもあります。応募者は履歴書などにより個人情報を提供してしまっているため、自身や家族に危険が及ぶことを恐れ、抜け出せない状況に追い込まれてしまいます。このような犯罪に安易に巻き込まれないためにも適切かつ最新の情報を伝えることが必要です。

特殊詐欺

SNSやネット広告等によって、投資詐欺やロマンス詐欺といわれる金銭被害も増加の傾向にあります。警察庁が公表した「令和6年における特殊詐欺及びSNS投資詐欺・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について※」によると、特殊詐欺の認知件数は、前年よりも増加し21,043件、被害額は718.8億円にのぼっています。

また「受け子」と呼ばれる犯罪実行者の5人に1人は20歳未満であり、受け子等になった経緯は、「SNSからの応募(43.3%)」が最も多く、次いで、「知人等の紹介(31.0%)」となっています。身近な人間関係を通じて犯罪に巻き込まれてしまう恐れもあるため、手口の見抜き方だけでなく、犯罪に巻き込まれないために甘い言葉に惑わされない心構えを伝えていくことが必要です。

※ 令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)

オンラインカジノ

総務省が公表した「インターネットトラブル事例集(2025年度版)※」では、海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内で利用することは違法であり、利用した場合「賭博罪」などの犯罪行為に当たることを注意喚起しています。

最近でも、違法と知らずに利用した芸能人やスポーツ選手が処罰を受けるケースもありました。ギャンブル依存や、多額の借金を抱えるきっかけにもなりうるため、決して利用してはいけないことを注意する必要があります。

※ インターネットトラブル事例集 | 上手にネットと付き合おう! ~安心・安全なインターネット利用ガイド~ | 総務省

偽情報や誤情報の拡散

災害時にいたずらで偽情報を流したり、悪意なく未確認の情報を投稿したりすることで、混乱を招くケースが問題視されています。人命の救助や慎重な検討が必要な場面で誤った判断を招く可能性があるため、情報をよく確認し、冷静な判断ができるようになる啓発が必要です。

生成AIを悪用した犯罪の増加

生成AIの登場により、情報収集や文章作成が容易になり、幅広い年代に浸透するようになりました。生成AIは生活を豊かにする可能性もありますが、不適切な利用により犯罪やトラブルを生じることもあります。

生成AIを授業や学習教材として導入する学校も増えており、正しく活用する方法を学ぶだけでなく、不適切な利用をした場合のトラブルや社会に及ぼす影響についても啓発する必要があります。

インターネットに関わる法改正

ここ数年、インターネットに関する重要な法改正が相次ぎました。2025年4月1日に施行された「情報流通プラットフォーム対処法」は、SNSを運営するプラットフォーム事業者がインターネット上の誹謗中傷や違法有害情報への対処を適切に行えるよう、プロバイダー責任制限法を改正したものです。

また、2024年6月19日に成立した「こども性暴力防止法」は、子どもへの性犯罪を未然に防止するために、子どもへの教育や、技芸を提供する者の性犯罪歴の有無を確認し、性犯罪歴のある者を業務に従事させないこととしています。本法は、2026年中の施行を目指して現在準備が進められています。

さらに、2025年5月28日には、「AI推進法」が可決・成立しました。生成AIのイノベーションの促進と、AIの悪用によるリスク対応との両立ができるように、2025年秋までにAI戦略本部や有識者会議の設置を予定しています。

おわりに

2025年度もICT利用環境啓発支援室では、「情報リテラシー啓発のための

さらに「情報リテラシー啓発のための

タグ

- アーキテクト

- アジャイル開発

- アプリ開発

- インシデントレスポンス

- イベントレポート

- カスタマーストーリー

- カルチャー

- 官民学・業界連携

- 企業市民活動

- クラウド

- クラウドインテグレーション

- クラブ活動

- コーポレート

- 広報・マーケティング

- 攻撃者グループ

- もっと見る +

- 子育て、生活

- サイバー救急センター

- サイバー救急センターレポート

- サイバー攻撃

- サイバー犯罪

- サイバー・グリッド・ジャパン

- サプライチェーンリスク

- システム開発

- 趣味

- 障がい者採用

- 初心者向け

- 白浜シンポジウム

- 情シス向け

- 情報モラル

- 情報漏えい対策

- 人材開発・教育

- 診断30周年

- スレットインテリジェンス

- すごうで

- セキュリティ

- セキュリティ診断

- セキュリティ診断レポート

- 脆弱性

- 脆弱性管理

- ゼロトラスト

- 対談

- テレワーク

- データベース

- デジタルアイデンティティ

- 働き方改革

- 標的型攻撃

- プラス・セキュリティ人材

- モバイルアプリ

- ライター紹介

- ラックセキュリティアカデミー

- ランサムウェア

- リモートデスクトップ

- 1on1

- AI

- ASM

- CIS Controls

- CODE BLUE

- CTF

- CYBER GRID JOURNAL

- CYBER GRID VIEW

- DevSecOps

- DX

- EC

- EDR

- FalconNest

- IoT

- IR

- JSOC

- JSOC INSIGHT

- LAC Security Insight

- OWASP

- SASE

- Tech Crawling

- XDR